カフェなんかにコーヒーをフルーツに例えて書いてあるを見たことありますよね?「そんな味しないし」もしくは「酸っぱい」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。コーヒーは好きだけど、酸っぱいコーヒーが苦手な人もいますよね。私もそうでした。「自分は味がわからない人ではないか?」と負い目を感じたり、おしゃれな店員さんに「バカにされる、見下される」とビクビクして、わかってるふりをしたこともありました。

コーヒーのフルーティー問題

ずっとコーヒーをフルーツに例えるのがどうも苦手でした。しかし、コーヒー抽出の世界チャンピオンのコーヒーやスペシャルティコーヒー協会のコーヒーを飲んでみてわかったんです。コーヒーに果物っぽさはあります。確かにあります。オレンジやレモンのような酸味のコーヒーを味わいました。ただ、一般的に買いやすい価格のコーヒーは、そこまではっきりした味わいではありません。かすかにそういう味の要素もあるかもね、ぐらいのもんです。ただ、そう書かないと売れないので、書いているのではないかとも思いました。

酸っぱいコーヒー問題

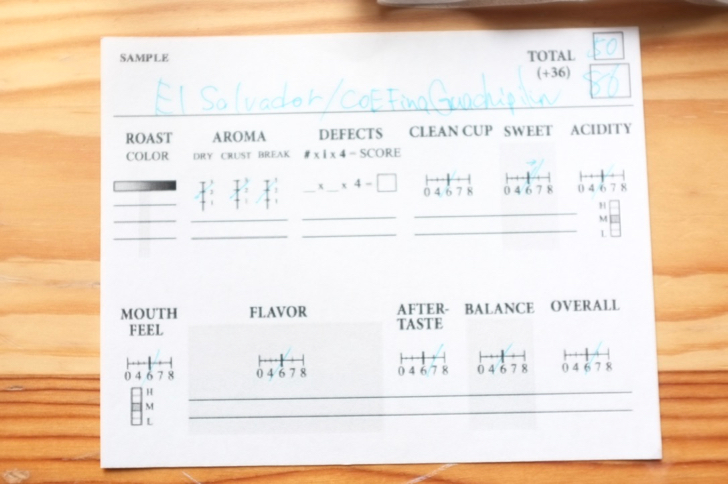

スペシャルティコーヒー協会のカッピングセミナー(過去記事「スペシャルティコーヒーカッピング体験セミナー行ってきた」)ではレモンのような酸っぱいコーヒーを高評価していました。スペシャルティコーヒーの定義には「消費者(コーヒーを飲む人)の手に持つカップの中のコーヒーの液体の風味が素晴らしい美味しさであり、消費者が美味しいと評価して満足するコーヒーであること。」とあるのに、世間一般の人が飲んだら8割の人が敬遠しそうな酸っぱさでした。なぜそんなことになるのか?

スペシャルティコーヒー協会のカッピングセミナー(過去記事「スペシャルティコーヒーカッピング体験セミナー行ってきた」)ではレモンのような酸っぱいコーヒーを高評価していました。スペシャルティコーヒーの定義には「消費者(コーヒーを飲む人)の手に持つカップの中のコーヒーの液体の風味が素晴らしい美味しさであり、消費者が美味しいと評価して満足するコーヒーであること。」とあるのに、世間一般の人が飲んだら8割の人が敬遠しそうな酸っぱさでした。なぜそんなことになるのか?

スペシャルティコーヒーのカッピングが酸味と甘味を評価するからではないかと思ったんです。

スペシャルティコーヒーの発祥はアメリカ。アメリカの味覚感覚の基準。欧米人は比較的に酸味を好むそうですから、その味覚感覚で評価基準を体系化していったら、すっぱいコーヒーが高評価となったのでは?

うーん、それが日本の消費者がうまいコーヒーと思えるのか。スペシャルティコーヒーの評価と自分の評価が違うと、なんか違和感あるじゃないですか。「いいコーヒー イコール おいしいコーヒー」って思いたいじゃないですか。モヤモヤしますよね。

自分の好みの味を知る

この問題を自分のなかで解決するには、自分の好みを知ることだと思いました。スペシャルティの評価基準と自分の好みのどこが違うのかと、色々考えてわかったんです。今まで飲んできて「あっこれ好き」「おいしい」「果実味があるね」って感じるコーヒーは、カシス、ブルーベリーの味の要素があるんです。

少し渋味があるのが好きなんです。

私が果物で一番好きなのはブルーベリー。生のブルーベリーめっちゃ好きなんすよ。一人でブルーベリー狩りに行ったことがあるぐらい好き。紫色のベリー系の味が好きなんですよ。カシス、ブルーベリーって他のフルーツに比べたら、渋味がありますよね。甘酸っぱさと渋さがハモってるのが好きなんです。

ただ、スペシャルティコーヒーは酸味と甘味を評価します。苦味、渋味は評価項目がない。マイナス要素。深煎りのコーヒーは論外なんでしょうか? だから、スペシャルティコーヒー協会の評価と自分の好みが違うから、高評価のスペシャルティコーヒーでも、「酸っぱいコーヒー」になっちゃう。私にとっては「おいしいコーヒー」ではなかった。

ただ、スペシャルティコーヒーは酸味と甘味を評価します。苦味、渋味は評価項目がない。マイナス要素。深煎りのコーヒーは論外なんでしょうか? だから、スペシャルティコーヒー協会の評価と自分の好みが違うから、高評価のスペシャルティコーヒーでも、「酸っぱいコーヒー」になっちゃう。私にとっては「おいしいコーヒー」ではなかった。

スペシャルティコーヒーだけがいいとは限らないよ

そんなすっぺえコーヒーを高いお金出して飲んでもねえ。その味が好きな人は全然いいと思います。私も100g6000円の「ゲイシャシルビア」というスペシャルティコーヒーを買ったこともあります。一度飲んでおいしいと思ったからです。その一方でコンビニのコーヒーも飲みます。飲みたいと思った時に飲むのが一番おいしいからです。長距離運転で疲れたときなんか便利ですよね。

そんなすっぺえコーヒーを高いお金出して飲んでもねえ。その味が好きな人は全然いいと思います。私も100g6000円の「ゲイシャシルビア」というスペシャルティコーヒーを買ったこともあります。一度飲んでおいしいと思ったからです。その一方でコンビニのコーヒーも飲みます。飲みたいと思った時に飲むのが一番おいしいからです。長距離運転で疲れたときなんか便利ですよね。

スペシャルティコーヒーをおいしいと思わなかったら、それはそれでいいと思います。味覚は経験によって形成されるので、今わからなくても、おいしいと思えるときが来たら、それでいいと思います。私もここ1・2年ぐらいで浅煎りのコーヒーがだいぶ好きになったので、いつかレモンみたいな超酸味コーヒーが好きになるかもしれません。

炭酸水ってみんな最初はおいしいと思わなかったはずです。でも今ガブ飲みするでしょ。慣れです。慣れ。回数。

だけどスペシャルティ至上主義みたいになって、そうじゃない人を見下してお高くとまるのは好きじゃない。

優劣でなく、いろんな好みがあっていいし。高くても飲みたかったら飲んだ方がいいし。コンビニでも安くても飲みたいときに飲んだ方がいいし。今の自分が無理せず、素直においしいと思えるほうが、しあわせではないでしょうか。

今日も寄っていただきありがとうございます。一人ひとり違う、みんなの「おいしい」を応援するevery coffeeでした。